\まずは30秒で内容をチェック!/

バイオエタノール混合ガソリンの普及が遅れた日本

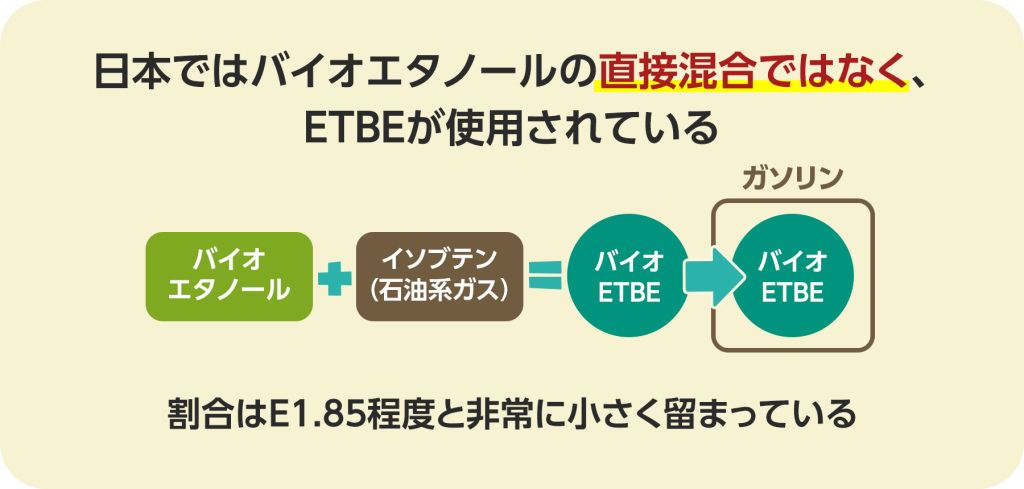

日本でも、すでにバイオエタノールがガソリンに添加されていますが、バイオエタノールそのものではなく、ETBE(エチルターシャリーブチルエーテル)という物質に変換された形で混合されており、その割合はE1.85程度と非常に小さく留まっています。

日本のガソリン規格ではバイオエタノール含有率を上限10%まで認めていますが、実際にはバイオエタノールの直接混合が普及していないのが現状です。

これに対して、世界的にはE10(ガソリンの10%にエタノールを含む混合燃料)が広く普及しており、多くの国で標準的な燃料として利用されています。直接エタノールを混合する方式は、燃料の品質を損なうことなく、環境への負荷軽減や持続可能なエネルギー供給の実現に貢献しており、導入環境さえ整えてしまえば不都合が生じた例はほとんど報告されていません。

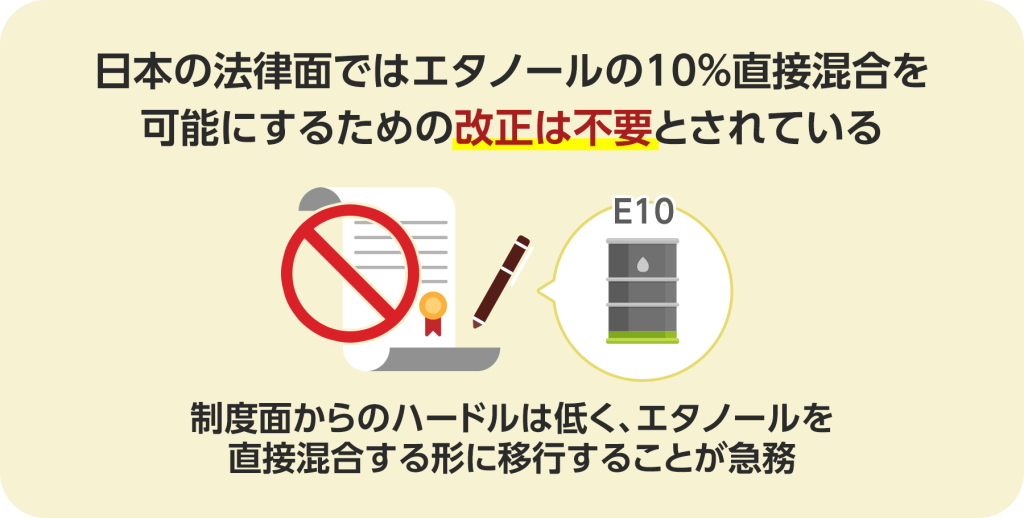

また、日本の法律においても、エタノールの10%直接混合を可能にするための改正は不要であるとされており、制度面からのハードルは低いと考えられています。このような状況を踏まえると、日本はバイオエタノールの活用率に限界があるETBEの使用を継続するのではなく、エタノールを直接混合する形に移行することが急務と言えます。

この転換は、燃料コストの削減などの経済的なメリットをもたらすだけでなく、多くを中東からの輸入に依存している石油への依存度を減らし、エネルギーの調達先を多角化するというエネルギー安全保障の観点からも重要です。

かつて挑戦した国産バイオエタノール

日本では、持続可能なエネルギー供給を目指して、バイオエタノールの国産化に挑戦してきました。2002年に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が策定され、2009年には「エネルギー供給構造高度化法」が施行されるなど、政策的な支援を受けながら、バイオエタノールの生産実証実験が行われました。

農林水産省は2007年度から、国産バイオエタノールの事業化を目指し、助成を行いました。この取り組みでは、農作物を原料としてバイオエタノールを生産し、地域資源を活用しながら持続可能なエネルギー供給を目指しました。

しかし、最大の課題は製造コストの高さでした。原料調達や生産プロセスの効率化が十分に進まず、輸入燃料と比べて経済的に競争力を持つことができませんでした。その結果、2014年に事業化が断念されています。

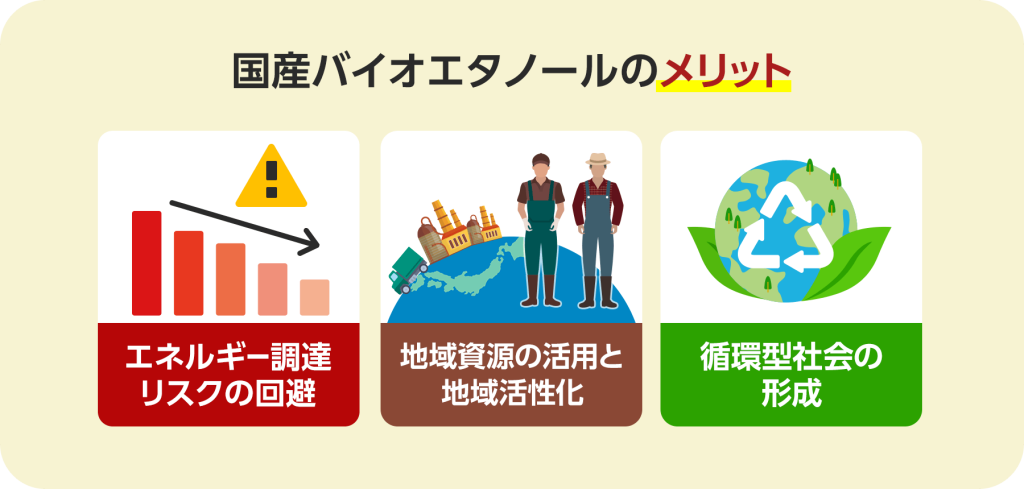

一方で国産バイオエタノールには、多くのメリットがあるため、その重要性が再び見直されています。

- エネルギー調達リスクの回避:

日本のエネルギー供給は中東諸国への依存度が高いですが、国産バイオエタノールを活用することで、供給源の多様化によりリスクを軽減し、エネルギー安全保障を強化できます。

- 地域資源の活用と地域活性化:

日本国内でエタノール生産を地域で生産される農作物を原料とすることで、農業の振興や雇用創出につながります。特に地方経済の活性化に大きな貢献が期待されています。

- 循環型社会の形成:

トウモロコシを原料に使った場合、エタノール生産の併産物であるDDGSは良質な家畜飼料として再利用できます。また同じく併産物であるクリーンかつグリーンなCO₂は、合成燃料等の原料として再利用できます。このため、国産バイオエタノールは循環型社会の形成に寄与します。

20年前の日本の政権は先見の明を持ち、エタノール導入に取り組む姿勢を見せていましたが、当時はそのタイミングが早すぎたため、本格的な普及には至りませんでした。しかし、カーボンニュートラルの必要性が国際的に高まっている今こそ、国産バイオエタノールの事業化を推進し、持続可能な社会を実現するための重要な一歩を踏み出すべき時だと言えるでしょう。

実は存在する国内のバイオエタノール混合ガソリン

日本のガソリンの強制規格(品確法:揮発油等の品質の確保等に関する法律)には、前述の国産エタノール導入の試みの際に設けられた「E10ガソリン」の例外規格があります。日本ではバイオエタノール混合ガソリンの普及が遅れているとされる中、名古屋を拠点とする石油製品の輸入・販売を行う中川物産株式会社がこの規格を利用したガソリン販売を行い、その先駆者として注目を集めています。

同社は日本で唯一、エタノールを7%混合した「E7」ガソリンの製造・販売を2023年に開始しており、国内におけるバイオエタノール普及への重要な一歩を踏み出しています。

中川物産が提供するE7ガソリンは、同社独自のオリジナルガソリンであり、他社では取り扱いのない特別な燃料です。同社の油槽所で、アメリカ産のエタノールとガソリンを直接混合して製造されています。

このE7ガソリン販売開始は、中川物産による先進的な取り組みとして注目されています。

2023年7月には、中川物産のバイオエタノール混合燃料への貢献を評価し、ラーム・エマニュエル駐日米国大使が名古屋本社を訪問しました。この訪問は、同社の先進的な取り組みに感謝の意を表するもので、同時に多くのメディアの注目を集めるきっかけとなりました。

中川物産が提供するE7ガソリンは、通常のガソリンと比較して1円から2円ほど安価です。この価格優位性の一つの理由は、期限付きではありますが、エタノールがガソリン税の免除対象となっているためです。環境に優しい燃料が経済的にも魅力的な選択肢となることで、消費者の生活に良い影響が期待できます。

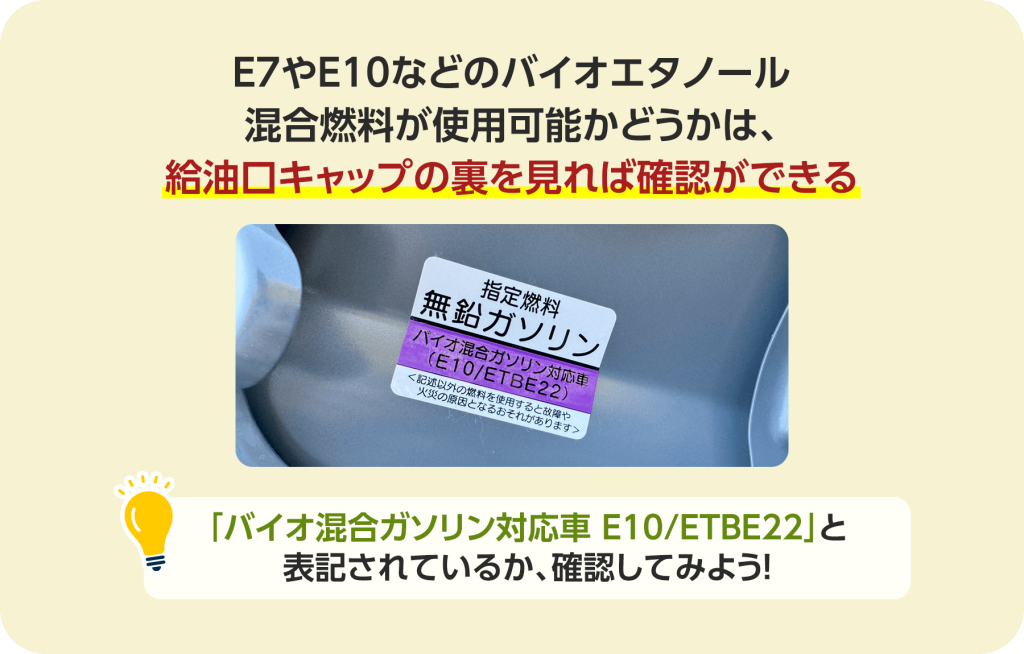

なお、E7やE10などのバイオエタノール混合燃料が使用可能かどうかは、車両の給油口キャップ裏に記載された表記で確認できます。お持ちの車で「バイオ混合ガソリン対応車 E10/ETBE22」と書かれていれば、その車はバイオエタノール混合燃料に対応していることを示しています。

中川物産の事例から分かる通り、E7やE10の導入には一部の設備改修が必要ですが、既存のガソリンスタンドをそのまま活用できるため、大規模なインフラ整備や巨額の税金投入を避けながら、実現可能な脱炭素化を進めることができます。この点で、バイオエタノール混合燃料は現実的かつ効果的な選択肢として注目されているのです。