\まずは30秒で内容をチェック!/

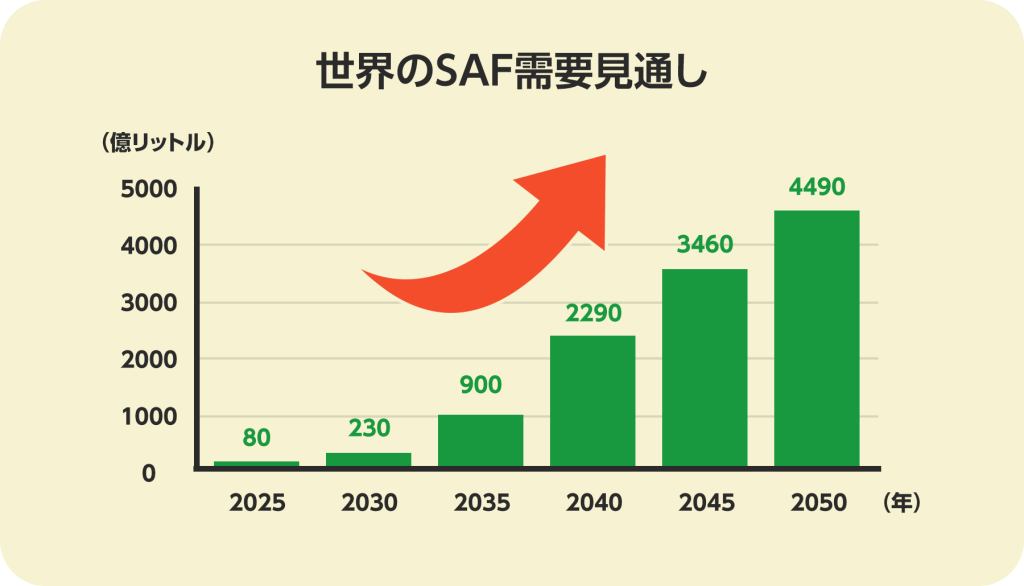

拡大するSAF市場!世界の需要見通し

カーボンニュートラルの達成に向け、航空業界の切り札として注目されるSAF(持続可能な航空燃料)。

その需要は、今後持続的に伸びていくことが予想されています。

世界の航空業界が掲げる「2050年CO₂排出実質ゼロ」という野心的な目標を達成するためには、どれくらいのSAFが必要なのでしょうか?ある推計によると、その必要量は年間約4.5億キロリットル。これは、2022年時点の世界全体のジェット燃料供給量の約1.5倍にも相当する、まさに桁違いの量です。

一方、2024年時点でのSAFの供給量は約125万キロリットル。世界のジェット燃料の総生産量から見ると0.3%に過ぎません。この大きな差を埋めるために、SAFの生産量を増やすことが、重要な課題になっています。

※上記図は「IATA Net zero 2050: sustainable aviation fuels」を基に作成

世界で活発化するSAF生産

需要の高まりを受け、世界の航空会社も積極的にSAF利用目標を掲げています。例えば、世界経済フォーラムが主導する国際的な官民連携イニシアチブ「クリーン・スカイズ・フォー・トゥモロー・コアリション(Clean Skies for Tomorrow Coalition)」では、加盟する航空会社などが2030年までに使用燃料の10%をSAFにするという目標を共有し、その達成を宣言する企業が増えています。

具体的には、デルタ航空、シンガポール航空、サウスウエスト航空、バージン・アトランティック航空といった海外の主要航空会社や、日本のJAL、ANAなどもこの動きに加わっています。

こうした航空会社の需要に応えるべく、世界中ではSAFの製造プロジェクトが活発化しています。フィンランドのNESTE社やイタリアのEni社といった欧米のエネルギー企業を中心に、自国内だけでなく、原料の調達ポテンシャルが高い地域に生産拠点を構えるなど、グローバルに生産を拡大する動きを見せています。同時に、原料の安定確保に向けて穀物メジャーや油脂開発会社等との連携する動きが見られるなど、原料の獲得競争がすでに始まっています。

企業間の動きに加え、アメリカ・欧州などの諸外国政府は、SAFを製造・供給する際のインセンティブ付与や規制的措置を通じて、SAFの導入を積極的に後押ししています。

このように、航空会社、燃料供給に関わる企業、そして政府の支援などが一体となり、世界的にSAFの導入・普及に向けた動きは加速しているのです。

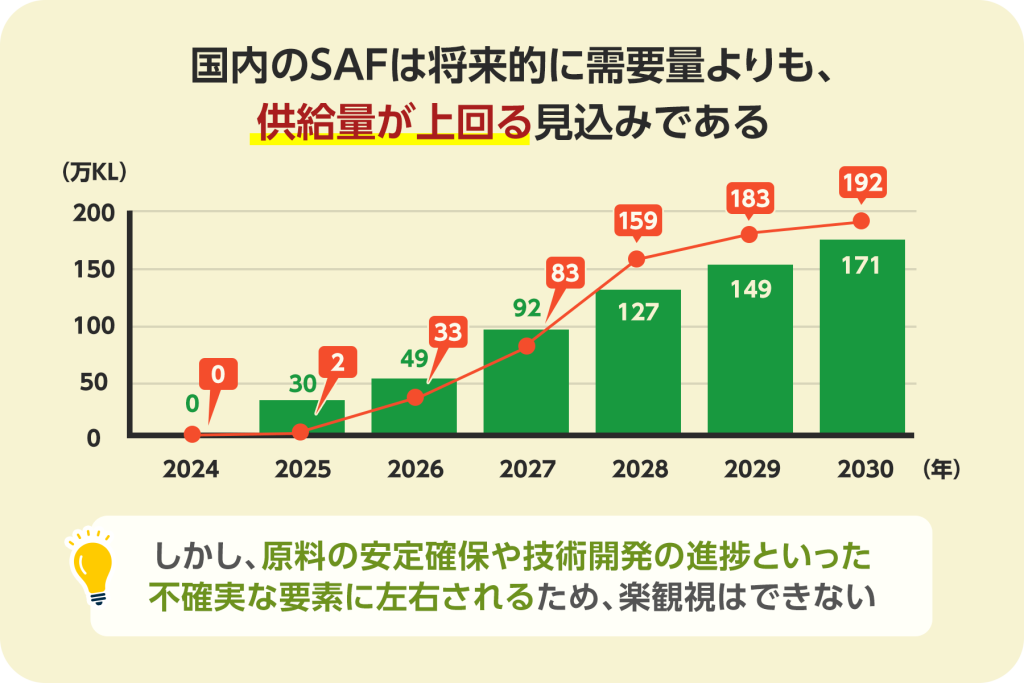

日本国内でも進む!SAFの活用

世界的にSAF(持続可能な航空燃料)の導入・普及に向けた動きが加速する中、日本の取り組みはどのような状況なのでしょうか。

日本政府は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要なステップとして、「2030年時点で国内の航空会社が使用する燃料の10%をSAFに置き換える」という目標を掲げています。

この目標達成には、技術開発やコスト低減、サプライチェーン構築など、多くの課題が存在します。これらの課題に官民一体となって取り組むため、経済産業省と国土交通省が共同で2022年4月に「SAF官民協議会」を設立。航空会社、燃料供給事業者、政府機関などが参加し、情報共有や具体的な取り組みについて議論を進めています。

また「SAF官民協議会」での議論を踏まえて、資源エネルギー庁の「脱炭素燃料政策小委員会」等の審議会において国の政策に関する審議が行われています。

国内でのSAF活用は既に一部のフライトなどで始まっていますが、2030年の10%目標達成にはまだまだ供給量が少なく、これから本格的に拡大していく必要がある段階です。では、目標達成に必要なSAFの量はどれくらいで、供給は追いつくのでしょうか?

需要量:2030年における国内のSAF需要量は、国内ジェット燃料使用量の10%に相当する約171万キロリットルと推計されています。

供給見込み量:一方、石油元売り会社などSAF製造・供給事業者の公表情報などを基に積み上げると、2030年の国内供給量は約192万キロリットルとなる見込みです。

数字上は需要を供給が上回る見込みですが、原料の安定確保や技術開発の進捗といった不確実な要素に左右されるため、楽観視はできません。

※上記図は「経済産業省:参考資料(持続可能な航空燃料(SAF))」を基に作成

こうした状況を踏まえて、2024年9月30日の「脱炭素燃料政策小委員会」では、年間10万キロリットル以上のジェット燃料製造・供給事業者(石油精製業者)に対する義務目標として、2030~2034年度におけるSAFの供給目標量を「2019年度に⽇本国内で生産・供給されたジェット燃料のGHG排出量の5%相当(実質年間125万キロリットル)以上」とする目標が設定されました。

国産SAF推進の重要性と「原料」という大きな壁

エネルギー安全保障の観点や、ライフサイクル全体でのCO₂削減効果を高める上でも、国内で手に入る原料を活用した国産SAFの製造は非常に重要です。

しかし、原料確保には大きな課題があります。

廃食油の課題:SAF原料として注目される廃食油ですが、国内での発生量には限りがあり、安定的な供給量を確保することが難しいという課題があります。国内の需要を満たすためには、効率的な回収システムの構築や、他の原料の活用が求められます。

国内バイオマス資源の課題:森林の間伐材や農業残渣など、国内に点在する多様なバイオマス資源もSAFの原料となり得ますが、それらを効率的に収集し、SAFに加工する技術やサプライチェーンの構築が大きな課題となっています。

現状、国内で比較的利用しやすいSAF原料である廃食油は、世界的な需要の高まりから供給不足や価格高騰も顕在化しています。特定の原料に依存せず、安定的に原料を確保するための取り組みが不可欠です。

そこで期待されているのが、海外からの多様な原料調達です。特に、アメリカなどで生産される賦存量(存在する量)が豊富なバイオエタノール(トウモロコシやサトウキビが原料)を輸入し、それを原料に国内でSAFを製造する技術開発が、グリーンイノベーション(GI)基金の支援を受けて進められています。

SAFで実現する、持続可能な航空業界!

これまで、持続可能な航空燃料(SAF)の特徴や、世界でその生産・活用がいかに推進されているかについて解説してきました。航空業界のカーボンニュートラル達成に向けた切り札として、大きな期待が寄せられるSAFですが、その本格的な普及と安定的な市場形成には、いくつかの重要な条件があります。

SAFが広く使われる未来を実現するためには、以下の3つの要素が不可欠です。

- 原料の安定確保:多様な原料を持続的かつ十分な量、そして適正な価格で確保できること。

- 製造技術の発展:より効率的でコスト競争力のあるSAF製造技術を確立・普及させること。

- バイオジェット燃料としての経済性:従来のジェット燃料と遜色ない価格競争力を持つこと。

これらの課題を克服するため、現在、世界レベルで原料調達ネットワークの構築や、革新的な製造技術の開発が精力的に進められています。

こうした技術革新やサプライチェーンの確立が進むことで、SAFは私たちの社会や環境に大きなプラスの効果をもたらすと期待されています。

クリーンな空の旅を楽しめる未来へ

国内の石油製品需要が変化する中、日本の石油業界にとっては、既存のインフラや技術力を活かしてSAF供給における重要なプレイヤーとなることが、将来の成長に向けた鍵となります。

さらに、海外、特に航空需要の伸びが著しいアジア諸国において、日本の持つSAF製造設備や運用技術・ノウハウを展開していくことは、国際的な貢献とビジネスチャンスの両面から戦略的に重要と言えます。

もちろん、SAFのコストをさらに引き下げ、誰もが利用しやすい燃料とするためには、原料の安定供給、技術的課題の克服、そして効率的なサプライチェーンの確立が不可欠です。今、世界中の航空会社、燃料メーカー、研究機関、そして政府が一体となって課題解決に取り組み、その進歩は着実に加速しています。

SAFは、環境負荷を低減し、持続可能な社会を実現するという大きな可能性を秘めています。技術革新と国際協力が進むことで、私たちがよりクリーンな空の旅を楽しめる、明るい未来が訪れることを期待しましょう。