\まずは30秒で内容をチェック!/

気候変動とバイオエタノール

世界が直面している問題の一つに「気候変動」が挙げられます。日本においても、平均気温の上昇、真夏日や猛暑日の日数増加、短時間強雨の発生回数増加、などが観測されています。農作物、水産物、生態系への影響も多く報告されています。自然災害や熱中症など、社会的な影響を危惧する声もあがっています。日本政府は「気候変動問題は、地球に住むうえで避ける事の出来ない喫緊の課題である」と位置付けています。

太陽の光は地表面を暖め、やがて熱は赤外線として宇宙へ放出されます。しかし、熱を吸収してしまい、地球を冷えにくくする性質のあるガスがあり、これを「温室効果ガス(GHG)」と呼びます。人間の活動によって増加した主なGHGには、二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、フロンガスがあります。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)からの報告によると「気候変動を抑制するためには、GHG排出を大幅かつ持続的に削減する必要がある」とあり、日本も積極的にGHG排出を削減する努力を行っています。

GHG削減のためには、様々な技術や知見が注目されています。その中の一つとして、資源量の多いトウモロコシやサトウキビなどを原料とするバイオエタノールは、GHG削減効果が高く、持続可能性のある燃料として、アメリカやヨーロッパを始めとする世界各国で利用されています。

大気中のCO₂を増やさない「カーボンニュートラル」という考え方

「カーボンニュートラル」という言葉を聞いたことはありますか?カーボンニュートラルとは吸収される二酸化炭素(CO₂)と排出されるCO₂が相殺され、全体として大気中のCO₂を増加させない、という考え方です。「燃料の燃焼などで出るCO₂」と、「植物が光合成を通じて吸収するCO₂」の量が相殺される、といった事が例にあげられます。

バイオエタノールも、GHGの発生源とされている化石燃料(石炭、石油等)も、どちらも燃やす際にCO₂を排出することに変わりはありません。しかし、トウモロコシなどの植物を原料としたバイオエタノールは、植物が成長の過程で光合成によりCO₂を吸収します。そのためバイオエタノールの場合には、燃やしてもその燃焼によるCO₂排出と植物が成長過程で吸収したCO₂が相殺され、大気中のCO₂が増加することを防ぐことができるのです。これが「カーボンニュートラル」の基本的な考え方となります。

カーボンニュートラルで2050年にネットゼロの実現を目指す

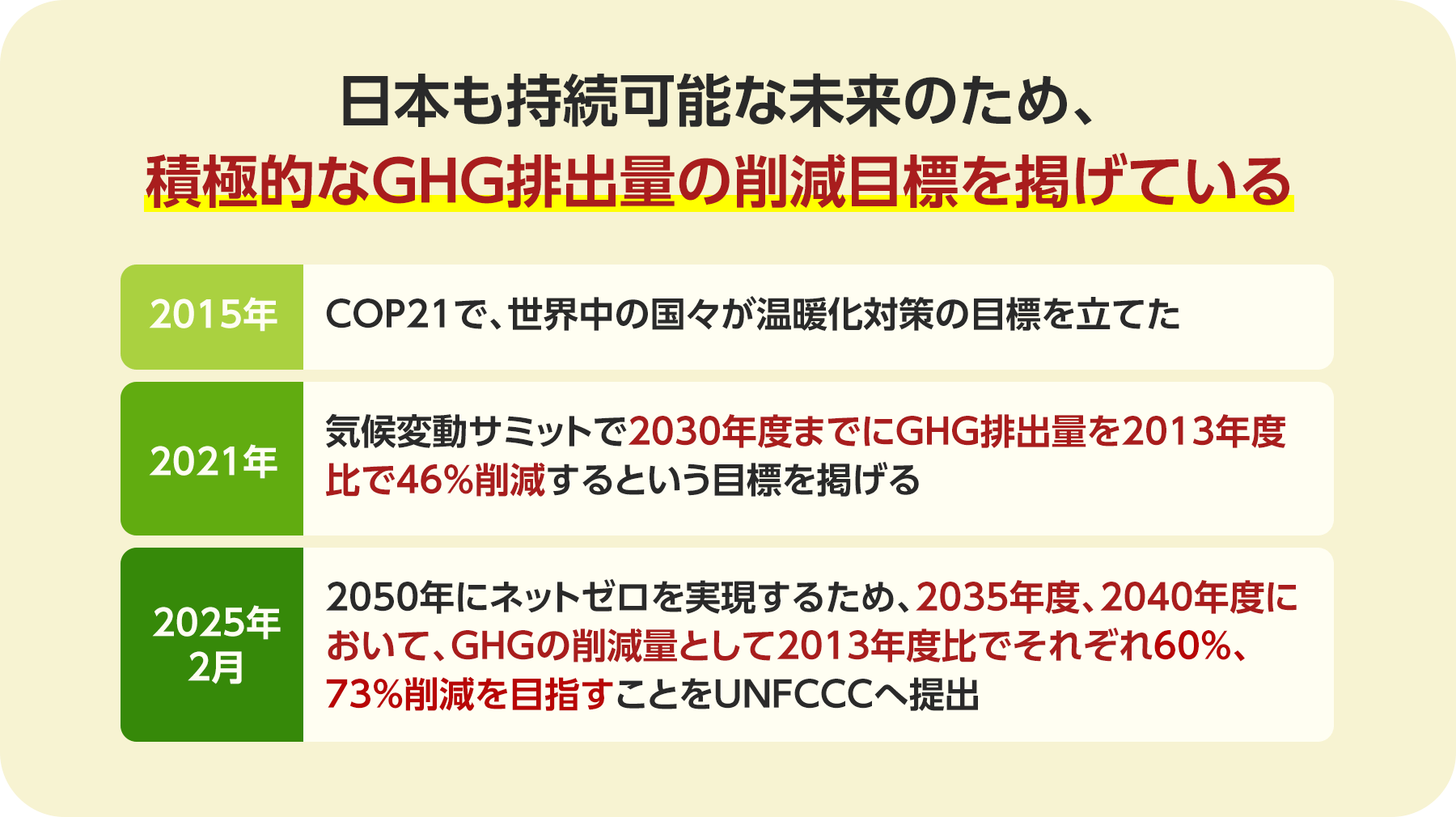

2015年に開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)を機に、世界各国が温暖化対策目標を設定しました。日本も積極的に取り組みを進めており、2021年の気候変動サミットでは、2030年度までにGHG排出量を2013年度比で46%削減するという野心的な目標を掲げました。

さらに環境省の資料によれば、2025年2月には、2050年にネットゼロ(GHGの排出・吸収量を差し引きし、実質ゼロの状態)を実現するため、2035年度、2040年度において、GHGの削減量として2013年度比でそれぞれ60%、73%削減を目指すことを国際連合枠組条約事務局(UNFCCC)へ提出しています。

また、国連の資料によると、2024年6月時点で、世界のGHG排出量の約82%を占める107か国が、法律や公式文書等でネットゼロ排出への誓約を採択しており、世界各国が積極的にGHG排出量の削減に取り組んでいることがわかります。

参考:Net Zero Coalition|United Nations

日本を含め、各国が掲げた目標の達成は簡単ではありません。現在、ネットゼロ達成に向けた進捗は、パリ協定で求められた水準を満たしていないのが現実です。同じく国連の資料によると、産業革命以前と比較して、地球の平均気温上昇を1.5度以内に抑える「1.5度目標」を達成するためには、2030年までにGHG排出量を2019年比で43%削減し、2050年までに実質ゼロ(ネットゼロ)を達成する必要があります。しかし、パリ協定締約国195カ国による現在の国家気候計画を総合すると、2.6%の削減見込みに留まっており、各国が大胆なGHG削減策を迅速かつ大胆に講じていくことが求められているのです。

バイオエタノールをはじめとする再生可能エネルギーの活用は、この目標達成のための施策の一つに過ぎません。しかし、既存のインフラを活用しながら脱炭素を進められるバイオエタノールの普及は即効性のある施策として注目されています。

持続可能な未来の実現のためにも、バイオエタノールのさらなる活躍に期待が高まります。