\まずは30秒で内容をチェック!/

最初期のクルマはエタノールで走っていた

自動車の歴史を振り返ると、最初期の燃料は現在のガソリンではなく、エタノールでした。

1800年代後半、ヘンリー・フォードが製造した初期の自動車は純エタノールを燃料として使用していました。これは当時エタノールが、比較的入手しやすい燃料だったためです。

1908年に発売されたT型フォードは、ガソリンとエタノールの両方で走行可能なデュアルフューエル仕様として設計されていました。同時期にアメリカで大規模な油田が発見され、ガソリンの供給量が急増したことで、結果としてガソリン価格が大幅に下がり、T型フォードの燃料は次第にエタノールからガソリンへと移行することになります。

1920年代になると、自動車エンジンにおけるノッキング(異常燃焼)の問題が広がりました。この問題を解決するため、エタノールが再び注目されました。エタノールをガソリンに添加することで、ノッキングを抑え、エンジン性能を向上させる効果が確認されたのです。この時期から、ブラジルではエタノールの使用が始まりました。

近年、気候変動対策として温室効果ガスの排出削減が世界的に求められる中、バイオエタノールが再び脚光を浴びています。バイオエタノールは、トウモロコシやサトウキビなどの植物を原料とする再生可能エネルギーで、化石燃料に比べてCO₂排出量が少ないという特長があります。

現在では、E10(ガソリンに10%のエタノールを混ぜた燃料)やE85(85%エタノール)といったバイオエタノール混合燃料が広く利用されています。これにより、既存の内燃機関車両を活用しながら、温室効果ガスの削減を実現する取り組みが進められています。

自動車の動力としてのガソリン、電気(EV)、バイオエタノールの特徴と比較

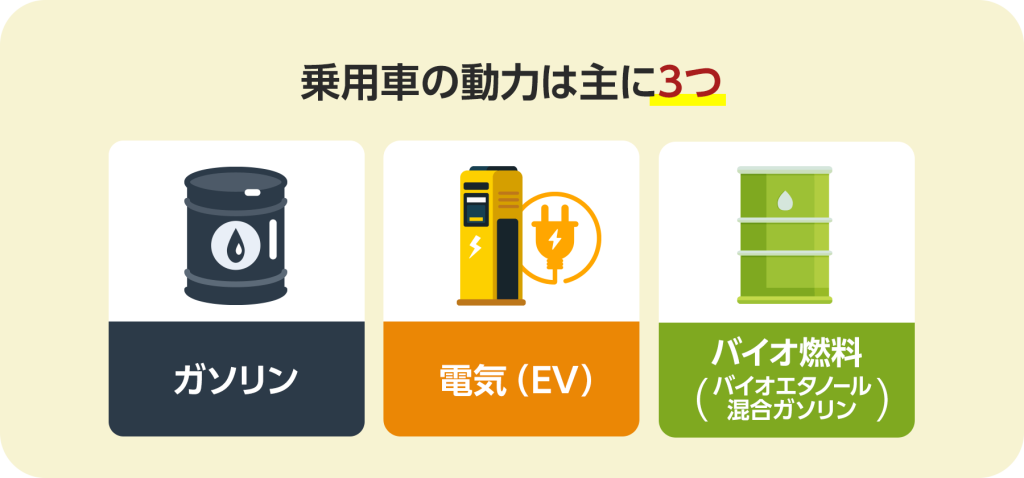

乗用車の動力に使われる「ガソリン」「電気(EV)」「バイオ燃料(バイオエタノール混合ガソリン)」は、それぞれが独自の特徴を持っています。

どのような特徴と課題があるかを見ていきましょう。

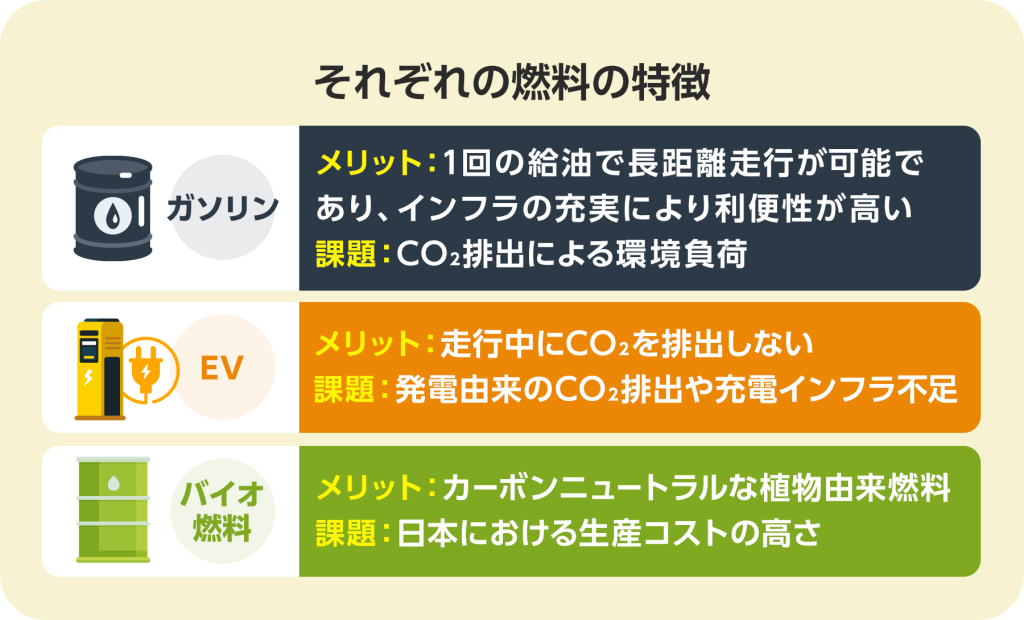

ガソリン

ガソリンは、長い歴史を持ち、現在でも最も広く利用されている乗用車用燃料です。

種類と特性:

ガソリンには「レギュラー」と「ハイオク」の2種類があり、燃料のオクタン価(ノッキング耐性)によって分類されます。日本ではハイオクはオクタン価96以上、レギュラーは89以上と定められています。

メリット:

ガソリンはエネルギー密度が非常に高く、1回の給油で長距離を走行できます。また、給油が迅速で簡単であり、世界中で整備されているインフラの恩恵を受けられます。

課題:

燃焼時のCO₂排出による環境負荷が課題です。

電気(EV)

EVは、電気を動力源とする次世代の車両で、走行中にCO₂を排出しないことから環境負荷の小さいモビリティとして注目されています。

特徴:

EVはエンジンの代わりにモーターを使用し、バッテリーに蓄えた電力で走行します。走行時の動力としてのエネルギー効率は非常に高く、電力から動力への変換効率が9割を超えます。また、減速時には回生エネルギーを生成でき、走りながらエネルギーを作ることが可能です。

メリット:

走行中はCO₂を排出しません。

課題:

国の電源構成によりますが、日本のように化石燃料(天然ガス、石炭、石油等)による火力発電の割合が多い国では、発電の際のCO2排出が大きな課題です。また車両製造時のCO₂排出量がガソリン車の2倍以上であることや、フル充電での走行距離の短さや寒冷地での電池の性能低下が課題です。充電インフラの整備不足や充電時間の長さも克服すべき問題点です。

バイオ燃料(バイオエタノール混合ガソリン)

バイオエタノールなどのバイオ燃料は、植物由来の再生可能エネルギーであり、持続可能な社会を目指す中で重要な役割を果たしています。

特徴:

バイオエタノールはトウモロコシやサトウキビなどから製造され、ガソリンと混合して使用されます。既存のガソリンエンジン車で利用可能です。一部の車両ではエンジンの適合が必要な場合もあります。

メリット:

植物が大気中のCO₂を固定した炭素でできているため、環境への負荷が低く、カーボンニュートラルな特性を持っています。またバイオ燃料自体のオクタン価が高く、ノッキング防止成分であることも利点です。

課題:

全世界で広く利用されていますが、日本国内でのバイオエタノール生産はコストが高い点が課題です。

ガソリン、電気(EV)、バイオエタノールは、それぞれが独自の特性を持ち、利用シーンや環境条件に応じた選択が求められます。これらの燃料の長所を活かしながら脱炭素化を進めることが重要です。

状況に応じたエネルギー選択の重要性

気候変動への対応としてCO₂削減は急務ですが、従来車の燃費改善や次世代車の導入だけで目標を達成することは困難です。特に電気自動車(EV)の導入が万能な解決策であるかのように言われがちですが、実際には地域ごとの条件や利用状況に応じた柔軟なエネルギー選択が求められます。

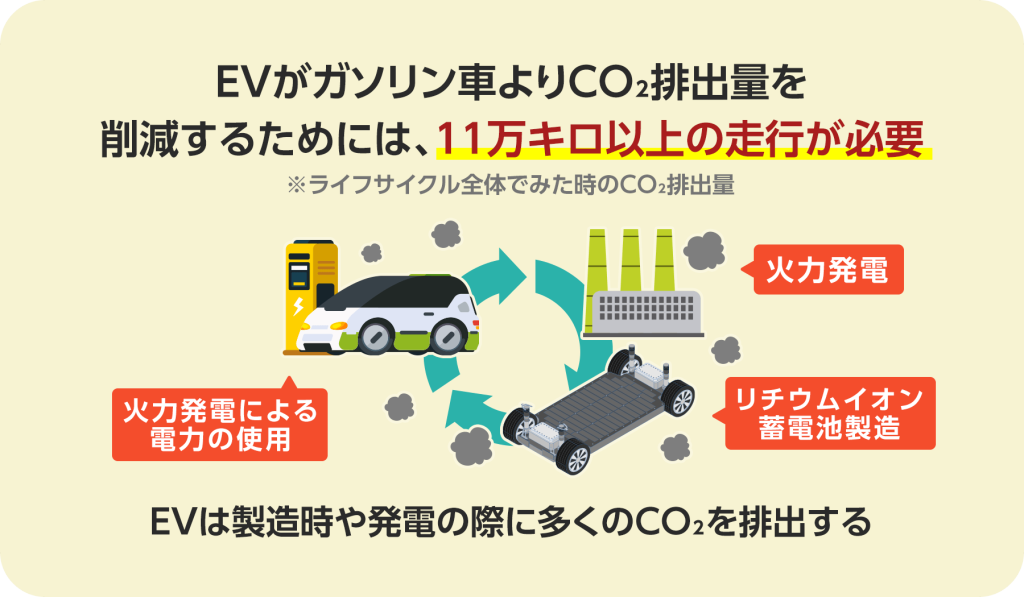

ボルボ社が自社のガソリン車とEVのライフサイクルでのCO₂排出量を比較した研究では、EVの環境負荷削減効果はその地域の電源構成に大きく左右されることが示されました。

日本の電源構成では、石炭や天然ガスによる火力発電が依然として重要な割合を占めています。EVは製造時や発電の際に多くのCO₂を排出することから、EVがガソリン車よりCO₂排出量を削減するためには、11万キロ(全世界の平均的な電源構成の場合)以上の走行が必要とされています。

EVの導入だけでなく、バイオエタノール混合ガソリン等の低炭素燃料を用いたハイブリッド車やプラグインハイブリッド車などを含む多様な選択肢を活用することで、持続可能な未来への道筋を切り開くことが可能となるのです。