『トウモロコシ畑でつかまえて』

~モータースポーツにおけるSDGs~ 第4回

モータースポーツ・ライター

段 純恵

毎年5月中旬から6月中旬にかけての一ヶ月はモータースポーツ界にとって特別な期間です。といいますのも『世界3大レース』とされるF1モナコGP、インディ500、そしてル・マン24時間レース(以下ル・マン24H)の開催がこの時期に集中しているからです。

2022年ル・マン24Hスタート前セレモニー。10万人の観客を前に繰り広げられるスタート前セレモニー。フランス空軍のパラシュート部隊がスタートフラッグを運んでくる。© FIA WEC

モータースポーツを代表するこの3レースで最も古いのが1911年初開催のインディ500、次が1923年のル・マン24H、一番若いモナコGPが1929年生まれと、1876年発足の米大リーグには及びませんが、かなり息の長いスポーツイベントです。そしてこの3つうちどれが一番お勧めかと問われましたら、それぞれを何度も取材してまいりました経験から、私は今年満100歳を迎えるル・マン24Hが「世界最大の自動車レース」だと申し上げたい。その理由は、ル・マン24Hこそが自動車の歴史、技術の発展と歩みを共にし、そのタフさから人生の厳しさ、喜び、素晴らしさを感じさせてくれるレースだからです。

2019年のスターター。2019年はモータースポーツ愛好家でチームを持つモナコのシャルレーヌ王妃がスターターを務めた © FIA WEC

ル・マン24Hが誕生した1923年は、和暦でいうと大正12年(関東大震災が起きた年)。ドイツのカール・ベンツがガソリン自動車の第一号を世に出した37年後のことですが、先輩格のインディ500がマシンの性能とスピードを競う意図で始まったレースなら、ル・マン24Hはフランス西部自動車クラブ(ACO)が市販車を使い自動車技術の向上を意図して企画したレースでした。

1909年に米国フォード社が大量生産を開始し自動車の大衆化は図られておりましたが、その値段はまだまだ高く、故障も多い。故障が少なく長時間の運転が可能なのはどのクルマかを試す場として、ル・マン市郊外の飛行場脇に作られた常設コースと市内をつなぐ公道を使って24時間を走り、自動車やその部品の耐久力を問うレースとしてル・マン24Hは始まったのです。(現在は市内と逆方向の公道とブガッティ・サーキットを使った約14キロが舞台となっております)

ル・マン24Hで試され発展してきた自動車技術は数多ありますが、いま当たり前に自動車で使われている技術の最初の例が、初開催当時はまだ不完全だった照明装置、前方を照らすライトでした。レース専用車といっても、F1やインディのフォーミュラカーとル・マンやGTレースのロードカーでは、見た目の形状からして異なりますが、最大の違いはヘッドライトの有無です。夜間走行のあるル・マンでは、クルマが走る先をできるだけ明るく、遠くまで照らすライトが求められ、そこで発展した技術が市販乗用車のヘッドライトに転用されてきたのです。

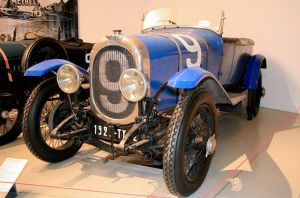

第1回ル・マン24H優勝車。第1回ル・マン24時間を制したシュナール&ワルケール。左右一対のヘッドライトは照度、距離とも現在の性能とはほど遠かった。© FIA WEC

余談になりますが、ル・マン24HがWEC世界耐久選手権の一戦として組み込まれた2012年、当時の耐久王者アウディのマシンに搭載されたヘッドライトは、左右一対で東京郊外なら小ぶりの一軒家が建つほどの価格で、それに見合った絶大な威力をレースでも発揮。見事その年のル・マン24Hを制したアウディですが、一方で他チームから「バックミラーに映るアウディのレーザービーム光が強烈すぎて目潰しになり危険だ」と苦情が出ていたことはあまり知られておりません。

他にもフォグランプ、ガスタービン・エンジン、ラジアルタイヤ、排ガスを利用し圧縮空気を送り込むターボチャージャーなどの技術がル・マン24Hで試されましたが、そのほとんどが現在も市販車で使われております。中でも2012年から最上位クラスに登場したエネルギー回生システム搭載のハイブリッドマシンは、モータースポーツ業界全体に革命を起こしたといっても過言ではありません。なぜなら、すでに市販車で当たり前になっていた、地球環境に配慮するエコの概念とシステムが、ハイパワーハイスピードを重視してきたモータースポーツ業界に逆輸入的に持ち込まれたからです。

夜間走行。煌々とヘッドライトを点灯しての夜間走行。移動遊園地の観覧車もライトアップされている。© FIA WEC

そしてモータースポーツ界における環境重視の流れは、SDGsの浸透とあいまってさらに大きなうねりとなり、ル・マン24Hを含む欧州型のモータースポーツに再生可能燃料の導入を加速度的にもたらしております。

(次号につづく)

外資系銀行勤務を経た後、’90年からフリーランス・ライター活動を開始。 モータースポーツ専門誌を皮切りに、スポーツ紙、一般紙、自動車雑誌、企業HP等で活動。現在は自動車雑誌「ベストカー」本紙およびWebに世界耐久選手権(WEC)、国内スーパーフォーミュラ(SF) のレースレポート、インタビュー記事等を寄稿中。